人見屋根店について

人見屋根店について

歴史

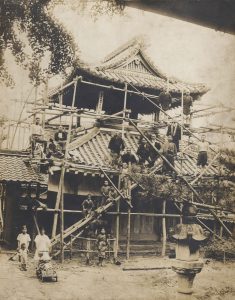

人見屋根店は慶応2年(1866年)、日本瓦の原料となる清浄な水と土を求め、京都府の氷所(現:南丹市)に日本瓦の窯を開きました。

以来、変わり続ける「幸せ」を黒衣としてお支えすべく、常に新しい技術を取り入れ続けてまいりました。

瓦の原料となる清浄な土と水を求めて

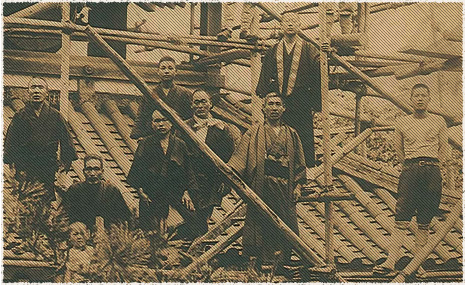

引用:日本農業新聞

引用:日本農業新聞

人見屋根店が窯を開いた京都府の氷所は朝廷の氷室(氷を貯蔵し、夏に献上する場所)があったとされ、清浄な水と土で知られています。

その清らかさから、2019年の大嘗祭(だいじょうさい)では主基殿・主基田(すきでん)として祭殿・神饌(しんせん)をお作りする田として選ばれました。

施工実績

企業沿革

慶応2年(1866年)

初代 人見鶴吉 日本瓦の原料となる清浄な水と土を求め、京都府氷所に日本瓦の窯を開く

大正時代

二代目 人見傳之助

「瓦人見傳」を屋号とする

事業拡大に伴い本店を現在地に移す

昭和初期

三代目 人見與三郎 瓦施工業の開始

昭和35年頃

四代目 人見義信

この頃までに瓦製造部門の屋号を「人見製瓦所」あるいは「人見製作所」とする

昭和後期

「人見瓦工業」を屋号とする

平成2年

五代目社長 人見隆信

法人化 商号を「有限会社ジャパン・ルーフ」とする

建設業の許可を取得

令和3年

京都店を開設

令和4年

個人のお客様向けブランド名を「人見屋根店」とする

宇治店を開設

令和5年

セカンドブランド「屋根達」を開始

長岡店を開設

滋賀店を開設

企業沿革

慶応2年(1866年)

初代 人見鶴吉 日本瓦の原料となる清浄な水と土を求め、京都府氷所に日本瓦の窯を開く

大正時代

二代目 人見傳之助

「瓦人見傳」を屋号とする

事業拡大に伴い本店を現在地に移す

昭和初期

三代目 人見與三郎 瓦施工業の開始

昭和35年頃

四代目 人見義信

この頃までに瓦製造部門の屋号を「人見製瓦所」あるいは「人見製作所」とする

昭和後期

「人見瓦工業」を屋号とする

平成2年

五代目社長 人見隆信

法人化 商号を「有限会社ジャパン・ルーフ」とする

建設業の許可を取得

令和3年

京都店を開設

令和4年

個人のお客様向けブランド名を「人見屋根店」とする

宇治店を開設

令和5年

セカンドブランド「屋根達」を開始

長岡店を開設

滋賀店を開設

代表ご挨拶

“守破離” 屋根という「住まい」を守る

当社は慶応2年(1866年)に創業し、お陰様で平成28年に創業150年を迎えることができました。

この150年間で我々を取り巻く環境や人の価値観は何度も激変しましたが、人が「幸せ」を求める心は不変です。

このような激動の時代にあって、瓦屋根や伝統的な日本家屋の文化や歴史を大切にしつつ、屋根材や屋根形状など多様化するお客様のご要望に迅速に対応し、屋根という「住まい」を守り、そこにお住まいの皆様の生活や健康についてお役に立てるような工事を提供してまいります。

創業200年に向け、常に新しい技術を取り入れ続け、変わり続ける「幸せ」をお支えする黒衣として社員一同日々邁進いたします。

有限会社ジャパン・ルーフ

代表取締役

役員紹介

人見 隆信

| 役職 | 代表取締役(5代目) |

|---|---|

| 出身地 | 京都府(本社の隣) |

| 経験年数 | 入社42年。物心が付いた頃から屋根に慣れ親しんでいます。 |

| 経歴 | 大学を卒業後、日本瓦の本場である愛知県で野々山紀男(屋根國)に弟子入りし、同時に愛知県瓦高等職業訓練校 屋根施工課で学ぶ。卒業後、家業に屋根の職人として入る。京都府知事より、第八回屋根瓦施工コンクール二級技能士の部 最優秀賞受賞を受賞。平成2年に法人化し、代表取締役に就任。 |

| 資格 | 一級かわらぶき技能士・2級建築施工管理技士・2級土木施工管理技士・住宅省エネルギー技術者 等 |

| 座右の銘 | 伝統は革新の連続である |

| 一言 | 「信頼を築くのは150年、失うのは一瞬。」をモットーとしております。 |

| 休日の過ごし方 | 念願であった西国三十三所を満願しました。還暦を過ぎた妻と近場の温泉旅行を楽しんでいます。 |

人見 晃司

| 役職 | 専務取締役(6代目) |

|---|---|

| 出身地 | 京都府(本社の隣) |

| 経験年数 | 入社16年。6歳から屋根に触れています。 |

| 経歴 | 明治大学法学部を卒業後、屋根の職人として入社し実務経験を積む。 役員就任後、品質の可視化を目的に、JA全農や京都府警察職員福利厚生会等に提案し、採用される。 |

| 資格 | <住宅リフォームエキスパート>増改築相談員(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター登録)・住宅用太陽光発電システム施工認定登録者・一般建築物石綿含有建材調査者・小型移動式クレーン運転技能講習 等 |

| 座右の銘 | 謹厳実直 |

| 一言 | 難しいイメージの屋根を簡単で分かりやすくご説明します。 |

| 休日の過ごし方 | 美術館・博物館巡りでしたが、子どもが生まれてからは否応なく鉄道博物館と動物園になりました。 |

信頼の可視化

品質を可視化する為、積極的に第三者の審査を受けております。

主な合格実績

- JA全農(全国農業協同組合連合会)※

- (一財)京都府警察職員福利厚生会※

- 滋賀県職員生活協同組合※

- (公財)兵庫県勤労福祉協会(ひょうごファミリーパック※

施工の可視化

ドローンで施工前後、定点カメラで施工中の状況を詳らかにします。

ご説明は6代目から

個人のお客様からのご相談には、6代目が回答いたします。

屋根は非常に分かりにくく、専門的な知見が必要です。

責任者の人見から簡単で分かりやすくご説明します。

会社概要

社是

幸せの黒衣たれ

ビジョン

住まいを分かりやすくする

行動指針

「屋根への不安」を取り除く

会社概要

ブランド名

人見屋根店

屋根達

会社名

有限会社ジャパン・ルーフ

店舗情報

代表者

代表取締役 人見 隆信

創業

慶応2年(1866年) 創業

平成2年9月19日 法人化

資本金

500万円

事業内容

屋根工事

塗装工事

防水工事

建築一式工事

土木一式工事 等

許可・登録・免許等

一般建設業の許可 京都府知事許可 第026540号(屋根・建築・土木・大工・板金・塗装・解体 等)

産業廃棄物収集運搬業許可

無人航空機の飛行に係る許可・承認 等

保有資格

1級かわらぶき技能士・2級かわらぶき技能士・2級建築施工管理技士(仕上げ)・2級建築施工管理技士(建築)・1級土木施工管理技士・解体工事施工技士・住宅省エネルギー技術者・フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育・足場の組立て等作業主任者・一般建築物石綿含有建材調査者・石綿(アスベスト)作業主任者・太陽光発電システム各社施工ID・安全衛生推進者養成講習終了・不当要求防止責任者・認知症サポター・<住宅リフォームエキスパート>増改築相談員 等

顧問弁護士

事業内容

屋根工事

塗装工事

防水工事

建築一式工事

土木一式工事 等

許可・登録・免許等

一般建設業の許可 京都府知事許可 第026540号(屋根・建築・土木・大工・板金・塗装・解体 等)

産業廃棄物収集運搬業許可

無人航空機の飛行に係る許可・承認 等

保有資格

1級かわらぶき技能士・2級かわらぶき技能士・2級建築施工管理技士(仕上げ)・2級建築施工管理技士(建築)・1級土木施工管理技士・解体工事施工技士・住宅省エネルギー技術者・フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育・足場の組立て等作業主任者・一般建築物石綿含有建材調査者・石綿(アスベスト)作業主任者・太陽光発電システム各社施工ID・安全衛生推進者養成講習終了・不当要求防止責任者・認知症サポター・<住宅リフォームエキスパート>増改築相談員 等

顧問弁護士

施工実績

住まいを誂(あつら)える

出典:EDILIANS

フランス直輸入の瓦や最新の屋根材等、数千種類の屋根・外壁からお客様に最適なものをご提案します。

屋根・外壁は、雨漏りだけでなく省エネ・断熱の観点からも非常に重要な部位です。

慶応2年(1866年)の創業以来、我々を取り巻く環境や人の価値観は時代と共に変化し続けましたが、人が「幸せ」を求める心は不変です。

企業理念の「幸せの黒衣たれ」のもと、お客様の「幸せ」を陰からお支えします。

その他の施工実績

瓦工事

個人住宅

京町家

特養老人ホーム三愛荘新築工事

加悦庁舎新築工事

社会福祉法人長生園施設整備工事

寺社

屋根工事(瓦以外)

個人住宅

JAグリーン峰山新築工事

ジヤトコ(株)八木事業所3期工事

園部消防署改修工事

建築一式工事

個人住宅

社会福祉法人長生園グループホーム新築工事

全国農協直販関西工場建設工事

土木一式工事

個人住宅

堤水翁碑 改修工事

公共工事

舗装工事

個人住宅

雪印メグミルク(株)京都工場 工場内舗装補修工事

池上区ほ場設備協議会 舗装工事

解体工事

個人住宅

二本松団地他解体整地工事

施工実績

住まいを誂(あつら)える

出典:EDILIANS

フランス直輸入の瓦や最新の屋根材等、数千種類の屋根・外壁からお客様に最適なものをご提案します。

屋根・外壁は、雨漏りだけでなく省エネ・断熱の観点からも非常に重要な部位です。

慶応2年(1866年)の創業以来、我々を取り巻く環境や人の価値観は時代と共に変化し続けましたが、人が「幸せ」を求める心は不変です。

企業理念の「幸せの黒衣たれ」のもと、お客様の「幸せ」を陰からお支えします。

その他の施工実績

瓦工事

個人住宅

京町家

特養老人ホーム三愛荘新築工事

加悦庁舎新築工事

社会福祉法人長生園施設整備工事

寺社

屋根工事(瓦以外)

個人住宅

JAグリーン峰山新築工事

ジヤトコ(株)八木事業所3期工事

園部消防署改修工事

建築一式工事

個人住宅

社会福祉法人長生園グループホーム新築工事

全国農協直販関西工場建設工事

土木一式工事

個人住宅

堤水翁碑 改修工事

公共工事

舗装工事

個人住宅

雪印メグミルク(株)京都工場 工場内舗装補修工事

池上区ほ場設備協議会 舗装工事

解体工事

個人住宅

二本松団地他解体整地工事

企業としての取り組み

老舗として社会貢献に努めています。